Die Patientenverfügung

In der Patientenverfügung legen Sie fest, welche medizinischen und pflegerischen Maßnahmen nach Ihrem Willen getroffen oder auch nicht getroffen werden sollen.

Solange Sie als Patient einwilligungsfähig sind, entscheiden Sie selbst über alle Sie betreffenden ärztlichen Maßnahmen. Ohne Ihre Zustimmung dürfen – abgesehen von Notfällen – Behandlungen wie Operationen oder bestimmte Untersuchungen nicht durchgeführt werden.

Mit einer Patientenverfügung treffen Sie Vorsorge für den Fall, dass Sie nicht mehr entscheidungsfähig sind oder sich selbst nicht mehr äußern können. Sie legen damit im Voraus fest, welchen ärztlichen Maßnahmen Sie in bestimmten Situationen zustimmen, beziehungsweise welche Sie ablehnen. Auf diese Weise nehmen Sie trotz späterer Entscheidungsunfähigkeit Einfluss auf die ärztliche Behandlung und können damit Ihr Selbstbestimmungsrecht wahrnehmen.

Die Patientenverfügung richtet sich an die behandelnde Ärzteschaft und an Ihren Bevollmächtigten oder Ihren Betreuer. Medizinische Maßnahmen sollen anhand des in Ihrer Patientenverfügung niedergelegten Willens durchgeführt werden. Haben Sie keine Patientenverfügung verfasst oder erfasst die Patientenverfügung nicht den aktuell zu entscheidenden Sachverhalt, hat es ein Betreuer oder Bevollmächtigter schwer. Er muss dann Ihren mutmaßlichen Willen feststellen und ermitteln, wie Sie sich in der Situation entscheiden würden, wenn Sie Ihren Willen noch selbst kundtun könnten. Dies kann sehr schwierig sein, wenn Sie in der Vergangenheit niemals schriftlich oder auch nur mündlich, z. B. gegenüber Angehörigen Ihre Vorstellungen für eine medizinische Behandlung, insbesondere in der letzten Lebensphase, geäußert haben. Verlieren Sie Ihre Entscheidungsfähigkeit, kann anhand der Patientenverfügung Ihr Wille hinsichtlich einer in Betracht kommenden ärztlichen Maßnahme festgestellt bzw. darauf geschlossen und in Ihrem Sinne gehandelt werden.

Welche Form muss eine Patientenverfügung haben?

Eine Patientenverfügung muss grundsätzlich schriftlich abgefasst und eigenhändig unterschrieben sein. Wegen der zum Teil weitreichenden Folgen der in einer Patientenverfügung getroffenen Festlegungen für Gesundheit und Leben hat der Gesetzgeber die Schriftform für erforderlich gehalten. Dadurch sollen die Betroffenen auch vor übereilten oder unüberlegten Entscheidungen geschützt werden. Mit einer schriftlichen Verfügung ist Ihr Wille leichter nachweisbar und bietet eine bessere Gewähr dafür, dass er auch beachtet wird. Eine notarielle Beglaubigung oder Beurkundung ist möglich, jedoch nicht erforderlich. Sie können Ihre Patientenverfügung jederzeit formlos, also auch mündlich, widerrufen. Wenn Sie Ihre Patientenverfügung widerrufen, sollten Sie die „alte“ Verfügung vernichten und die von Ihnen bevollmächtigte Person darüber informieren.

Muss die Patientenverfügung beachtet werden?

Eine Patientenverfügung als Ausdruck des Willens des Patienten ist verbindlich und bindet alle Personen, auch den behandelnden Arzt sowie Bevollmächtigte und Betreuer.

Die Patientenverfügung sollte klar und eindeutig formuliert sein und konkrete medizinische Situationen sowie die gewünschten oder abgelehnten Behandlungen darlegen. Es ist empfehlenswert, eine einmal niedergelegte Patientenverfügung regelmäßig zu überprüfen und den Willen gegebenenfalls durch eine erneute Unterschrift mit Datumsangabe zu bestätigen. Rechtlich vorgeschrieben ist eine solche Aktualisierung nicht. So kann man aber auch im eigenen Interesse überprüfen, ob die einmal festgelegten Behandlungswünsche noch gelten sollen oder vielleicht abgeändert werden müssen.

Wer setzt meinen Willen durch?

Eine Patientenverfügung dokumentiert Ihren Willen, wenn Sie selbst nicht in der Lage sind, über bestimmte ärztliche Maßnahmen zu entscheiden. Jedoch sollte sichergestellt sein, dass dieser Wille im Zweifel auch von jemandem zur Geltung gebracht werden kann, der bevollmächtigt ist und Sie rechtlich vertreten darf. Deshalb empfiehlt es sich, die Patientenverfügung mit einer Vorsorgevollmacht oder zumindest mit einer Betreuungsverfügung zu kombinieren.

Wenn Sie niemandem eine Vollmacht erteilt haben, wird bei Bedarf das Betreuungsgericht für Sie einen Betreuer mit dem Aufgabenbereich der Gesundheitssorge bestellen. Auch dieser ist gehalten, bei den für Sie zu treffenden Entscheidungen Ihren Willen zu beachten, wie er sich aus der Patientenverfügung ergibt.

Wie soll die Patientenverfügung formuliert sein?

Für die Abfassung einer Patientenverfügung gibt es keine Vorgaben für bestimmte Formulierungen. Auch die Hinweise in unseren Vorsorgemappen und das hier zum Herunterladen angebotene Formular liefern lediglich Anhaltspunkte, wie Sie Ihren Willen und Ihre Wertvorstellungen so formulieren können, dass die Ärzteschaft und Ihr Bevollmächtigter, beziehungsweise Ihr Betreuer in die Lage versetzt werden, Entscheidungen in Ihrem Sinne zu treffen.

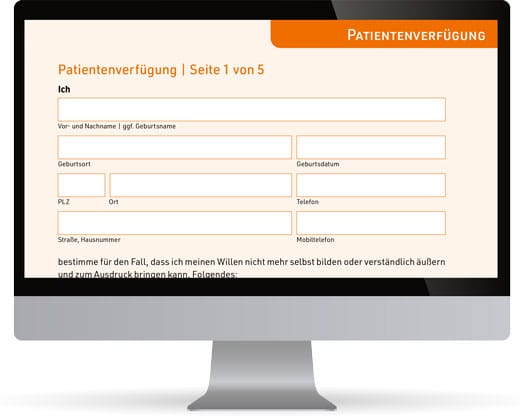

Ein Formular für Ihre persönliche Patientenverfügung können Sie hier als PDF herunterladen.